El gatito que lloraba como un bebé

El gatito que lloraba como un bebé

E. Clavé Arruabarrena.

Medicina Interna. Experto en Bioética. Hospital Donostia. Guipúzcoa.

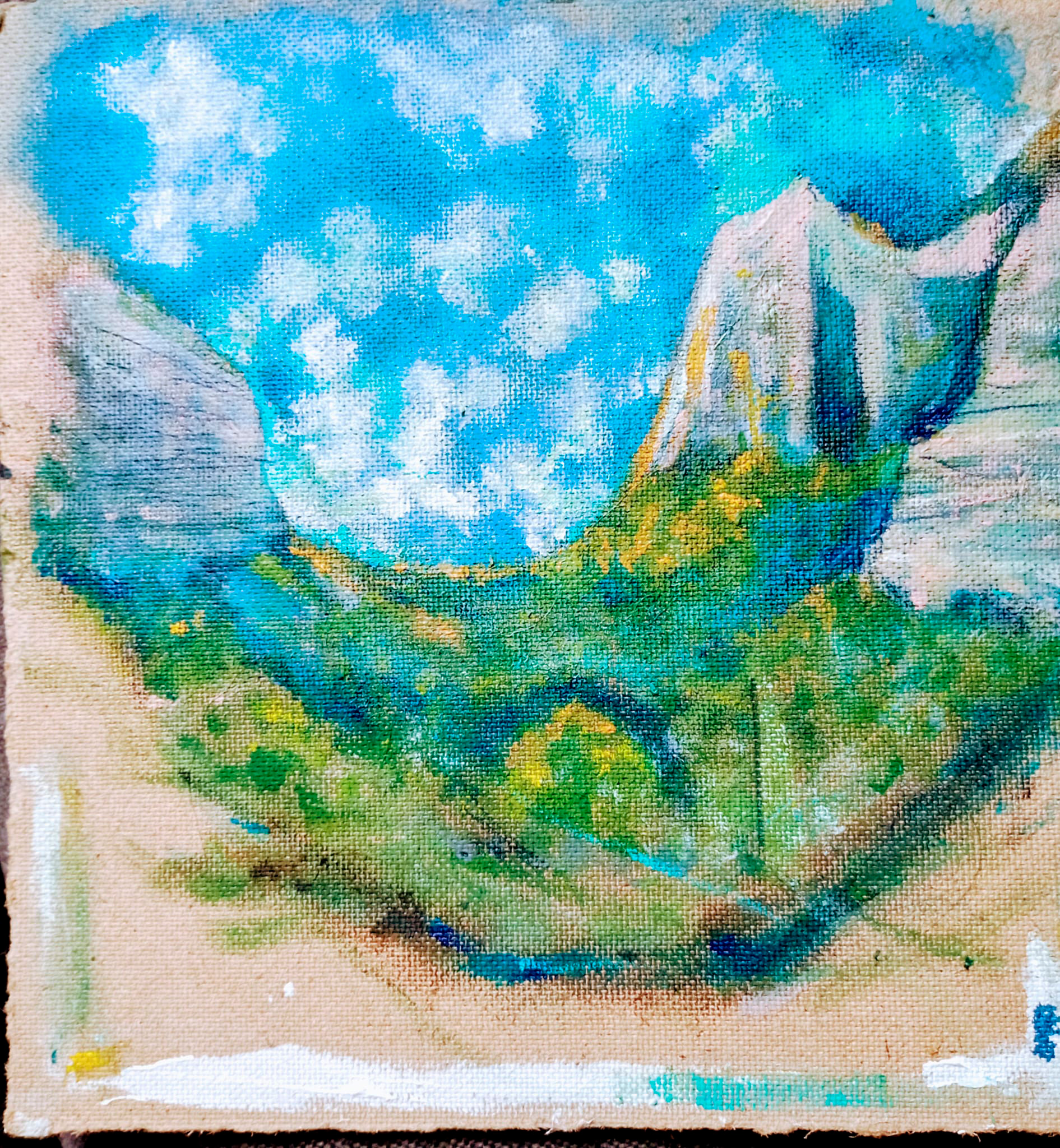

Ilustración: Omar Clavé Correas.

Desconozco la razón por la que mi madre lo trajo a casa. Es posible que se debiera a que unas semanas antes había muerto Dick, mi perro. Cuando lo adopté –a Dick lo recogí en la calle– tenía la costumbre de ladrar y perseguir a los vehículos que veía pasar; y en una de esas una camioneta lo atropelló. Hasta que aquel perro se cruzó en mi vida, yo era un chico timorato objeto de burlas de mis compañeros de colegio. La presencia de Dick –cuya lealtad y camaradería eran inimaginables para un tipo como yo– me hizo sentir que la vida podía ser diferente, incluso bella. Por eso su muerte fue un auténtico mazazo para mí. Era, además, la primera vez que sentía el vacío que deja un ser querido al morir y me encerraba a llorar en la soledad de mi habitación. Y ahora que lo pienso es posible que, esa aversión al sufrimiento y a la muerte que entonces sentía, fuera una de las razones por las que decidí estudiar medicina.

Tampoco sé los motivos por los que mi madre le puso de nombre “Escoria”. Lo que sí recuerdo es que no me gustaban los gatos de manera especial, los tenía por ariscos, huraños e imprevisibles. En cuanto te acercabas a ellos, dependiendo del humor que tuvieran ese día, se dejaban acariciar o te soltaban un zarpazo que te hacía ver las estrellas. Sin embargo, Escoria –que apenas tenía un mes– se veía tan pequeño y tan indefenso, que pronto me sentí conmovido y me encariñé con él.

Era una criatura graciosa y adorable. Se entretenía con cualquier cosa, con un trozo de papel, un hilo, una pelusa que rodaba por el suelo… A veces se acercaba sigiloso y se ponía a trepar por las perneras de mis pantalones; entonces, yo tenía que cogerlo en brazos para evitar que continuara ascendiendo hasta mi cuello. En otras ocasiones, se escondía dios sabe dónde y permanecía oculto durante horas. Me imaginaba en esos momentos que estaría cometiendo alguna fechoría –como rasgar los cojines de los sillones o las cortinas de alguna habitación– o, simplemente, que estaba entretenido persiguiendo alguna sombra fantasma. Otras veces disfrutaba de su brío juvenil viéndole corretear en el pasillo o saltando tras las moscas. Pero, por lo general, permanecía adormilado en uno de los lugares de la casa por los que tenía una querencia especial: junto a la amplia cristalera del balcón por donde escapaba las noches de verano en cuanto tenía la menor ocasión.

Una madrugada me despertó un ruido alarmante: me pareció escuchar el llanto de un niño en nuestra casa. En aquel instante salté de la cama preso de la angustia y me dirigí hacia el lugar de donde procedía aquel sonido. Me sorprendió encontrar a Escoria llorando como si fuera un bebé en el alféizar de la ventana que daba al patio. El llanto del gato era turbador y, estoy seguro, despertó a más de un vecino. A pesar de tomarlo en brazos y acariciarlo, todavía continuó gimiendo durante un rato. Algo que yo desconocía inquietaba al pequeño animal. Miré a través de la oscuridad, pero allí no se apreciaba nada, todo era silencio.

Pasados unos días lo encontré agazapado en un rincón, inmóvil, con la mirada perdida, sin atender a mis caricias. Nunca se había comportado de esa manera tan extraña. Lo llevé a la cocina, a uno de sus rincones preferidos, y le puse leche en un platillo. Al rato, sin tan siquiera haber tomado nada, se desplazó lentamente hacia la sala y se metió debajo del sofá. Mohíno, permaneció inmóvil todo el día emitiendo un suave quejido, como si algo lo estuviera desazonando por dentro. Antes de acostarme, le acerqué un bol con agua fresca que no probó.

Esa noche me fui preocupado a la cama y me costó dormir. Serían las tres o cuatro de la mañana cuando me despertó un ruido extraño que procedía de la cocina. Al encender la luz, encontré a Escoria rodeado de un charco de sangre y me asusté. Enseguida comenzó con arcadas y comprobé que era él quien la había vomitado. Antes de ir a la escuela, fui en busca de Don Braulio –el médico del pueblo y amigo de la familia–. Lo encontré camino de su consulta y le comenté lo que le ocurría a mi gato. Se quedó pensativo frunciendo el ceño durante algunos segundos. Luego, pasando su mano por la barbilla, me dijo:

- Uf, es cosa mala. Es probable que haya comido algún veneno…

Luego se dio media vuelta y continuó su camino.

Cuando volví a casa, Escoria seguía tumbado bajo el sofá. Estaba más delgado y había perdido el lustre. Al acercarme, un hedor a podrido se extendió por mis fosas nasales y, en ese instante, supe que el gatito se estaba muriendo. No sé el tiempo que pasé acariciándolo con ternura, contemplando impotente el deterioro del pobre animal hasta que la visión de aquel sufrimiento se me hizo insoportable. Entonces tomé conciencia de que solo la muerte podría librarle del tormento que estaba padeciendo, así que, conteniendo las lágrimas, lo puse en un cestillo, cogí la escopeta de caza de mi padre y me lo llevé al monte. Elegí un lugar discreto rodeado de árboles y matorrales. Allí lo maté y lo enterré. Regresé a casa llorando y, por el camino, me juré a mí mismo que jamás volvería a tener un animal en casa: no estaba dispuesto a revivir un pesar semejante en lo que me restase de vida.

***

Me pregunto por qué ahora, que ya estoy jubilado y he dejado de ejercer la medicina, se asoman estos recuerdos que permanecían ocultos en los desvanes de la memoria; por qué se filtran, a manera de pequeños retales, hechos dolorosos que ya estaban olvidados. Quizá presiento que la muerte está cerca y, rencorosa, desea cobrarse el tributo de la encarnizada lucha que he mantenido contra ella; posiblemente también para mostrarme –después de haber contemplado inerme el dolor y el sufrimiento de tantos enfermos– cuan vana era la guerra que le declaré cuando yo era joven.

Al repasar mi actividad asistencial no puedo olvidar a los enfermos más desafortunados, aquellos heridos por la enfermedad, sin curación posible –aunque no siempre en un estado terminal–, cuyas ganas de vivir dependía en gran medida del cariño de sus familiares y amigos que desplegaban todos los recursos que disponían para que lo que les restase de vida fuese lo menos ingrato posible. En cuántas ocasiones una palabra, una caricia, la sola presencia –para quienes solo eran dueños de pérdidas y ausencias–, arrancaban una sonrisa de sus caras demacradas por la enfermedad y el infortunio. Descubrí cuán necesaria era una medicina no solo del cuerpo, sino también del alma; no para vencer a la muerte, sino para nutrir al ser humano enfermo de la voluntad de vivir. Y cuando aprendí a practicarla me fijaba en el interior de sus pupilas y, a veces, vislumbraba destellos en sus miradas.