La pregunta

«La pregunta»

E. Clavé Arruabarrena.

Medicina Interna. Experto en Bioética. Hospital Donostia. Guipúzcoa.

Mientras se desperezaba, pensó en lo mucho que le había cambiado la vida. Cinco años antes había fallecido su esposa víctima de una larga enfermedad y su único hijo vivía con su pareja en otro país, esperaba su primer vástago. Tantos años cuidando a su mujer habían minado su espíritu, se sentía desfondado. Los días le parecían muy largos, eternos. La confusión fue adueñándose de él y, como no deseaba ser una carga para nadie, creyó que lo mejor que podía hacer era desaparecer. Estaba convencido de que la lejanía y el nacimiento de la criatura mitigaría el dolor que pudiera sentir su hijo, así que se encerró en su casa y se dispuso a esperar la muerte. Sin embargo, la vida no es como uno prevé; le tenía reservada todavía alguna sorpresa. El parto se complicó y murió su nuera a las pocas horas de nacer Iván, su nieto. Martín se sintió sobrecogido por la desgracia y, sumido en una honda tristeza, la idea del suicidio rondó su cabeza. Pero antes de que madurase tan letal pensamiento, su hijo, el padre del pequeño, regresó y se quedó a vivir con él en su casa, en el pueblo. En todo este tiempo, no había logrado borrar de su mente la desconsolada imagen de su hijo al cruzar el umbral de la casa con Iván en sus brazos envuelto en una manta. La presencia del niño alumbró aquel hogar inmerso en la oscuridad, impidió que Martín se enfangara en la tragedia, recobró el vigor y la esperanza, y se entregó en cuerpo y alma al cuidado de aquel pequeño ser.

Martín se duchó y se asomó a la ventana para comprobar el tiempo que hacía fuera. Le pareció que el día era templado y que Iván no necesitaría ropa de abrigo, pero temía equivocarse. Estaba seguro de que su esposa no habría tenido ningún problema en elegir lo que debía vestir el pequeño, pero ella ya no estaba. Se dispuso a preparar el desayuno del niño y llevarlo a la ikastola*. Después de calentar la leche, se dirigió al cuarto del chico para despertarlo. La estancia parecía una leonera. Se acercó a su cama sorteando un rimero de ropa y juguetes, y, acariciándole el rostro con ternura, le susurró unas palabras al oído. El chiquito, aún con los ojos semicerrados, asió la mano de su abuelo y, juntos, se encaminaron hacia la cocina. Al acabar el desayuno, el peque se dirigió al baño remoloneando acompañado de su aitona*, todavía necesitaba que lo guiasen durante el aseo. Después de cepillarse los dientes, el crío humedeció sus manitas con el agua del grifo y se las llevó al rostro. Al igual que otros días, Martín tuvo que insistirle varias veces para que se las llevara también a los oídos. Tras secarse la cara con un paño, el abuelo le indicó que se dirigiera a su habitación mientras él recogía el baño. Cuando fue a su encuentro, el niño tan solo se había quitado el pijama. Le ayudó a vestirse, le ató los cordones de las deportivas y le echó un último vistazo. Se sintió satisfecho, tenía un aspecto curioso. Las madres del resto de los chavales que acudían a la ikastola con Iván, no se compadecerían de ellos dos.

Apenas hubieron salido del domicilio, el pequeño le espetó:

- Aitona, ¿por qué te hiciste médico?

Martín dudó unos instantes y, sin mucho convencimiento, le dijo:

- Porque quería curar a las personas que se habían puesto malitas.

Salieron a la calle y, afortunadamente, antes de que Iván siguiera con el interrogatorio, se encontraron con un amigo de su gela* y empezaron a hablar de sus cosas. Martín suspiró y se quedó pensativo; la verdad es que nunca esperaba las preguntas que le hacía aquel mocoso, le cogían desprevenido. Pero se dio cuenta de que jamás se había parado a pensar seriamente en las razones que le habían llevado a estudiar la carrera de medicina, sentía que le había picado la curiosidad y presintió que pasaría todo el día dándole vueltas a la cuestión que le había planteado aquel monicaco; barruntaba que debería escarbar en su pasado, retroceder a su juventud e incluso a su infancia, para hallar los auténticos motivos de su decisión.

Martín abandonó por un instante sus pensamientos al llegar a la puerta de la escuela. Dobló su cintura para besar a su nieto y, mientras éste le estampaba un ruidoso beso en la mejilla, observó horrorizado que una enorme y verdosa vela asomaba por uno de los orificios de su nariz. El niño se restregó la fosa nasal con la manga de la sudadera antes de que su abuelo pudiera limpiársela con un pañuelo y se marchó corriendo con su amigo al interior del patio. Una vez más había fracasado en su intento de llevar al niño arreglado.

Mientras se dirigía a realizar las compras del día, Martín revivió su propia infancia. Sus recuerdos estaban ligados a la casa donde había nacido. Era una vieja construcción cuyo portal daba paso a una estancia húmeda que despedía un fuerte olor a vino rancio proveniente de una vinatería anexa. Los propietarios del negocio, vecinos del inmueble, accedían al establecimiento por una puerta situada en el interior del portal. Al fondo, un portalón daba paso a una estancia lóbrega y oscura donde se apilaban algunos toneles y barricas. Los clientes accedían al local por el exterior del edificio provistos de botellas y garrafones que llenaban de vino a granel. Cerca del portalón nacía una escalera con quince peldaños hasta alcanzar un descansillo. Martín rememoraba todo como si lo estuviera viendo en ese momento; de niño se sabía de memoria cada centímetro de los escalones, conocía los recovecos de cada piso e, incluso, merced a su olfato, podía distinguir, por el olor que desprendían, a los miembros de cada una de las familias que moraban aquellas viviendas sin necesidad de verlos. Y, sin pretenderlo, fue repasando como en una película antigua las personas con las que convivía, con sus respectivas circunstancias de vida.

Pensando en su niñez, se encontró de repente con la imagen de una mujer joven y atractiva. Martín se emocionó al reconocer la figura de su madre Dorita; hacía mucho tiempo que no pensaba en su amatxo*. Se había detenido en el descansillo del final de la escalera y le decía al pequeño Martín que se diese prisa. El niño, que no atendía al requerimiento de su madre, contemplaba fascinado los peldaños desde el portal sin atreverse a subirlos de dos en dos. Luego presenció cómo su madre se detenía en el primer piso y llamaba a la puerta de Margari, la vecina. La mujer hacía pocos meses que se había quedado viuda al cuidado de cuatro hijos y Dorita se preocupaba por las dificultades que pudiera sufrir su vecina, no quería que se sintiera sola.

En el piso de enfrente de Isabel, no vivía nadie. Habían sido las oficinas de una pequeña empresa que había quebrado y, desde el exterior, se apreciaba el deterioro causado por el abandono. En el descansillo situado entre el primero y el segundo piso había un ventanuco a través del cual se accedía a la tejavana de un pequeño cobertizo abandonado, anexo a las oficinas. Desde la cubierta del cobertizo se podía entrar al interior del piso donde vivía Martín por la ventana del baño y, siendo muy niño, soñaba con deslizarse a través de ella y explorar, gateando por aquella techumbre, cualquier grieta que le permitiera atisbar su interior. Sin embargo, su arrojo se veía frenado por la presencia de ratas enormes, de manera que solo se aventuraba con su imaginación.

Decenas de imágenes del pasado se agolpaban en la cabeza de Martín y una amplia sonrisa se instaló en su cara. Reparó de nuevo en Dorita, su ama*, que le relataba crónicas de la vida, mientras se afanaba haciendo la comida en la cocina de casa. Admiraba su vitalidad, su alegría, la capacidad que tenía de contarle hechos dramáticos sin que él sintiera el menor temor o preocupación.

De esa manera supo, siendo él muy niño, que el marido de Margari había muerto de cáncer de pulmón y se sintió conmovido por la orfandad de aquellos chicos que habían perdido a su padre a una edad tan temprana. Martín tomó conciencia de que el comportamiento de su madre había sido el germen de que en él naciesen los sentimientos de compasión y de solidaridad.

Otras veces, era el propio Martín el que percibía los padecimientos de algunos de los moradores del edificio. Cuando necesitaban en casa algo de sal o un poco de azúcar, subía al tercero, al piso de la vieja Paulina. Martín aporreaba la puerta con los nudillos de su mano y tenía que esperar un buen rato hasta que se abría la puerta. Luego, contemplaba su lento desplazamiento por el pasillo de la casa apoyando sus manos en el peinazo superior del respaldo de la silla. En la cocina siempre estaba Demetrio, su marido.

Era un hombre silencioso, con la boina calada y la piel del rostro engurruñida por años de trabajo a la intemperie; apoyaba el mentón sobre una cachava y de la comisura de la boca colgaba una colilla amarillenta con la ceniza siempre a punto de caerse. Su presencia le sobrecogía, el anciano permanecía callado y con la mirada perdida, parecía esperar la muerte. El pequeño Martín sabía de la preocupación de su madre por el sufrimiento del viejo que se pasaba las noches despierto ahogándose con la tos. Ahora, pasados tantos años, se sorprendía del recuerdo tan nítido que tenía del rostro de aquel hombre, a pesar de que le vio solo en contadas ocasiones antes de que él muriera.

Mientras Martín preparaba la comida de Iván, rememoró el énfasis que ponía su madre cuando le explicaba alguna dolencia que había sufrido tal o cual vecino, como la que padecía Laura. Siendo esta mujer todavía joven, fue diagnosticada de una enfermedad de Addison, mal cuyo nombre intrigaba al pequeño Martín. Dorita decía de ella que era la “mujer eterna” del refrán*, que varios de los vecinos que se habían compadecido de ella creyendo que iba a morir pronto, yacían en el camposanto desde hacía muchos años. De hecho, Laura vivió durante mucho tiempo y era ya vieja cuando murió.

A medida que los recuerdos de los distintos achaques de la vecindad le invadían, Martín tomaba conciencia de que el conocimiento que de ellos tenía estaba relacionado con las narraciones de su madre. Ella le contaba con todo lujo de detalles los síntomas y los padecimientos de sus vecinos o de su propia familia, así como los recursos que empleaba para algunos males, como los emplastos para dolores de garganta o el aceite templado para los oídos. Años más tarde, al cursar los estudios en la facultad de Medicina, los nombres de algunas de las enfermedades que escuchaba en boca de sus profesores se representaban en su mente con las imágenes de personas concretas: la angina de pecho de su abuelo Joaquín, la nefritis de su hermana Eugenia, la meningitis de su primo Iñaki, el aborto de su tía Remedios, el delirium tremens de su tío Indalecio, el colon irritable de su primo Pedro, los tremendos habones causados por las picaduras de chinches que él mismo había padecido, etc.

Se asombraba de cómo su madre, que apenas había ido a la escuela, podía aproximarse tanto, y de una manera tan intuitiva, al conocimiento de la fisiopatología de cada uno de aquellos procesos. Pero, sobre todo, lo que más le maravillaba, era la empatía y la compasión no impostada con la que su madre se acercaba a cada uno de los dolientes de aquellos padecimientos. Ahora, que habían pasado ya tantos años, se sentía sorprendido de la enorme influencia que la personalidad de su ama había tenido en su decisión de hacerse médico.

Su madre también había sabido transmitirle otros sentimientos como los causados por el duelo al morir dos de sus hermanos. Narraba cómo había visto morir a su hermano mayor, enfermo de tuberculosis pulmonar, desangrándose con una hemoptisis severa. También le había contado cómo su hermana pequeña había fallecido víctima de un accidente de tren, mientras caminaba por el andén de la estación. Más adelante, cuando Martín alcanzó la adolescencia, para protegerle de algunas adicciones, dejaba deslizar, como quien no quería la cosa, el idilio de algunas personas con el alcohol para combatir el pesar y la tristeza. Ya convertido en un médico, Dorita le confesaría cómo su propia madre descendió a los infiernos durante unos meses tratando de combatir el sufrimiento producido por la muerte de sus dos hijos. Le expresaba el dolor que sentía al ver a su madre ebria y, aunque comprendía que las personas desesperadas bebiesen vino en un tiempo en el que no existían los antidepresivos ni los ansiolíticos, ella lo aborrecía intensamente; prefería buscar el consuelo de la religión y el alivio que le proporcionaban las plegarias que dirigía a Dios y a la Virgen María. Fue entonces cuando Martín descubrió que la infinita rabia que sentía su madre por el alcohol tenía su origen en las nefastas consecuencias que ella había vivido en su propio hogar.

A Martín se le hacía tarde y se acercó con paso rápido a la ikastola. Divisó a Iván en una patulea de niños jugando en el patio de la escuela. El bullicio era ensordecedor y le costó que su nieto se percatase de su presencia. Cuando lo hizo, Iván se aproximó corriendo alegre y desenfadado y se encaramó a su cuello abrazándole. Por el camino le contó las peripecias de la mañana, lo que le había hecho mengano o le había dicho zutano. Después de comer, el chico se quedó adormilado en el sofá y, mientras recogía la cocina, Martín se entregó de nuevo a su pasado. Sabía que los recuerdos no eran siempre lo que parecían, que las emociones los coloreaban. Los relatos de su madre, sus crónicas de la vecindad y de la familia, plenos de sensibilidad, emoción y ternura, se habían convertido en vivencias íntimas. Su amatxo siempre había sido un modelo de entereza ante las adversidades, enfrentaba la vida con valentía y nunca se olvidaba de las penurias del prójimo, proporcionándole lo que estuviera en su mano y pudiese necesitar. Con su ejemplo le había enseñado a mostrarse sensible con el sufrimiento y el padecimiento de las personas, a dedicar palabras de ánimo y consuelo en su desdicha, a mantener una sonrisa tranquilizadora cuando lo necesitaban y a alegrarse cuando la gente mejoraba. Martín comprendió que había sido ella con su ternura, sus besos y abrazos, sus palabras, sus ideas y sus valores, quien había propiciado su educación emocional y sentimental; era el modelo sobre el que había construido su carácter y había sido la principal motivación para que él hubiera ejercido la medicina de una manera solidaria y compasiva.

Se sintió profundamente conmovido con el recuerdo de su ama y no pudo por menos que apenarse por su nieto. Lamentó que jamás pudiera conocer a su propia madre, recordar su aroma, recibir sus besos, sentir sus abrazos, que nunca tuviera la oportunidad de emocionarse con ella, y se propuso paliar, en la medida de lo posible, esta tremenda desgracia, proporcionándole todo el amor del que era capaz.

Entonces se acercó al pequeño y lo abrazó con fuerza.

Iván se despertó y le dijo sonriendo:

- ¡No me aplastes, aitona!

Dedicado a mi madre Teodora Arruabarrena Irastorza.

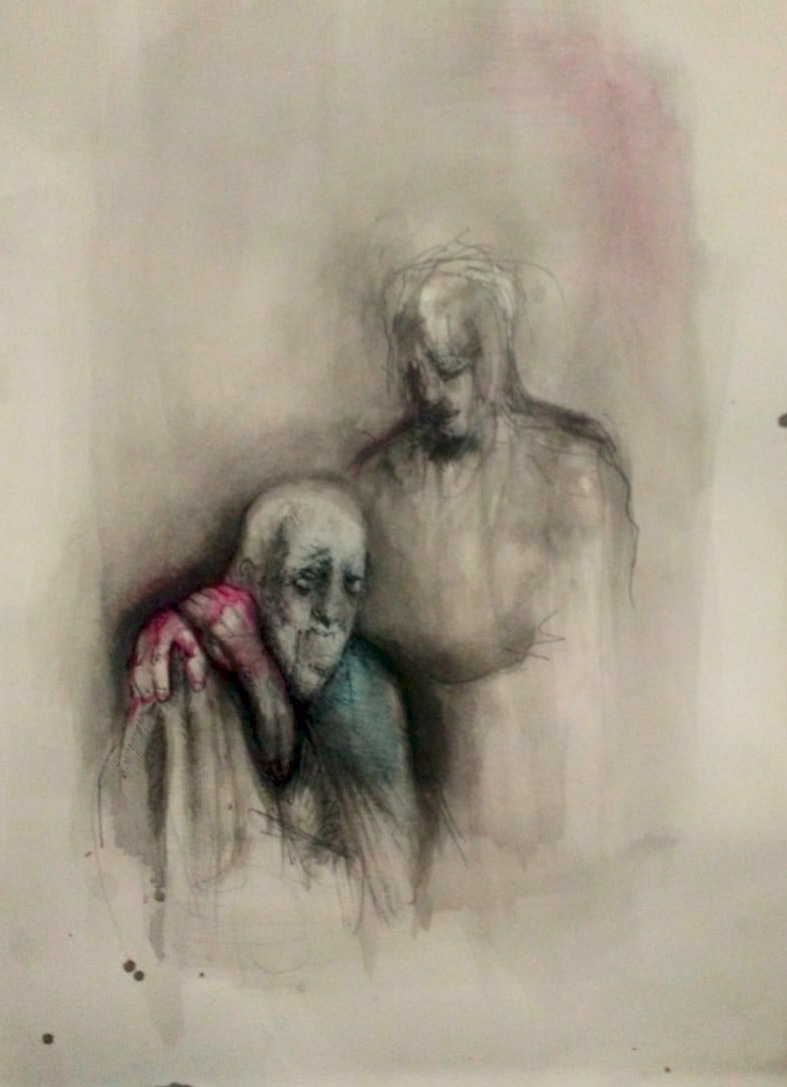

Autor de la ilustración Omar Clavé Correas.

En euskera: *Ikastola: escuela, * gela: clase, aula, *Aitona: abuelo, *Amatxo: madre, *ama: madre. *Refrán: “Mujer enferma, mujer eterna”.